LOS DERECHOS DE AUTOR DE LO PUBLICADO Y A PUBLICAR EN ESTE BLOG ESTÁN RESERVADOS Y PROTEGIDOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DEL AUTOR-DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA- EXPEDIENTE N° 933882

lunes, 28 de julio de 2014

SEGUNDO CAPITULO DE MI NOVELA "LAS WALKYRIAS"

LAS WALKYRIAS.- Por Amílcar Luis Blanco.-

2

- Ya te lo dije – concluyó la pequeña de pelo del color de la noche, según

la veía el chico a su lado.

-

Contámelo de nuevo – insistió el chico que se llamaba Tomás y era su hermano.

Estaban sentados sobre el piso de mosaicos rosas y verde agua del patio de

invierno de su casa en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires.

- Bueno – accedió Malva y alzó las pequeñas

manos regordetas. Tenía siete años y a su lado descansaba la muñeca de tela

rellena de estopa que ella llamaba Petrona.

-

Hicieron así – dijo. Puso a Petrona de espaldas contra un mosaico rosa, le alzó

las patitas y apoyó la curvatura de la muñeca de su brazo sobre el mosaico, y

la palma y los dedos, como escalándola, sobre la entrepierna y el torso de

Petrona.

-

Petrona es mamá y Gustavo es mi mano…

-

¿Y de verdad estaban desnudos? – preguntó Tomás.

-

Sí.

Los

dos se quedaron callados. Tomás se paró y corrió adentro. Malva encontró raro

que lo hiciera y se sintió después muy triste a partir, - esto no lo recordaba

muy bien-, o de la partida de Tomás hacia el interior de la casa o de haberla

visto a su mamá en la cama con el antipático y asqueroso Gustavo. Por supuesto

que no se animó a denunciar su silenciosa permanencia en el dormitorio en el

momento en que presenció lo que le había contado a Tomás. No alcanzaba a

precisar ahora lo que había sentido entonces, pero, había sido algo así como

cuando se paró en un arroyo en las sierras de Córdoba, en las vacaciones

anteriores, debajo de una cascada. El frío y la fuerza del agua, que se

deslizaba veloz entre sus piernas, la lisa dureza de las piedras que se

superponían y ocultaban, chatas, sobre y bajo la corriente transparente y

mansa, la hicieron recelar y sentir miedo y escapó, no obstante cautelosa,

eligiendo cada piedra que pisaba para no resbalar. Así lo hizo, porque sintió

algo parecido aquélla mañana, desde el dormitorio hasta el patio. Se fue

pisando despacito en la semipenumbra para no provocar ningún ruido que pudiera

delatarla. Después le sobrevino un desconsolado llanto y se escondió en los

fondos de su casa, entre el ligustro y la higuera, donde sabía que no podrían

encontrarla. Confió a la tarde sólo en Tomás. Ella sabía que nunca contaba

nada.

Y

aunque Tomás no contó nada, a partir de aquélla tarde, la vida cambió para

ambos. Sobre todo en el trato con su madre que se volvió menos confiado y

cordial. Pero entre Tomás y Malva ahondaron en una intimidad más cómplice. Se

alternaron para compartir sus camas, donde no paraban de conversar bajo las

sábanas hasta que el sueño los vencía. Tomás se hizo huraño y cauteloso, Malva

observadora e impulsiva, a veces irritable y desobediente. Coincidieron sin

embargo en demostraciones de cariño, en ocasiones desmesuradas, hacia su padre,

don José Gervasio Chávez, el infatigable don Pepe, como lo apodaron siempre,

que pasaba la casi integridad de sus días en el taller mecánico y comenzaron a

acompañarlo. Querían estar con él y trataban de ayudarlo en lo que podían.

Malva

creció aprendiendo de todo. Desde desenroscar tuercas para cambiar neumáticos,

colocar con la herramienta especial las bujías, manipular diferentes tipos de

crickets, espiar los secretos de cilindros y pistones antes de la rectificación

de un motor, manejar el soplete para soldar, etcétera, etcétera, hasta

participar, junto con su hermano, en todos los asados organizados por los

mecánicos. Con Lucas, el hijo de uno de ellos, amigo también de Tomás, cuando

tuvo once años y su primer período menstrual, accedió a quitarse la bombacha

para demostrárselo. El muchacho, de la misma edad, tuvo después que cumplir su

parte en el trato. Masturbarse delante de ella hasta que le saltase el semen.

Un día, Malva, le pidió que la dejara hacérselo y Lucas le puso como condición

que lo dejara a él también meterle el dedo índice, la punta, en la entrada de

su vulva. Le aclaró que tenía las uñas bien cortadas y las manos bien lavadas y

que lo haría despacito, sin que a ella le doliera. Que al contrario, que le iba

a gustar.

El

taller mecánico estaba en las afueras y ellos se alejaron todavía más, a un

lugar escondido. Malva sentía la yema del índice de Lucas rozándola con

suavidad. Le pidió que la presionara apenas sobre el rojizo botón del clítoris,

inmediatamente atrás, en la cima de la comisura vertical de la que partían los

labios vulvares. Los había observado largamente, así como la totalidad de sus

genitales externos, valiéndose de un espejo, comparándolos con los de una

lámina en colores de un grueso tomo robado de la rala biblioteca de don Pepe.

Mientras aferraba la muñeca de Lucas para que no apretara más de lo debido, y

sin poder evitar abandonarse a la sensación de placer y cosquilleo que la

manipulación despertaba en todo su cuerpo, no dejaba de observar también cómo

se nublaban los ojos de su compañero y cómo se desplegaban flojos sus labios,

mientras ella, al mismo tiempo, apretaba, subía y bajaba su mano sobre el pene

endurecido de Lucas, elástico y suave al tacto como una seda. Estuvieron así

hasta que las gotas tibias despedidas por el asediado órgano fueron atrapadas

por las dos manos juntas de Malva, que ascendieron a su cima anticipándose,

cuando ella pudo presentir la eyaculación en el estertor que la precedió. En

ese momento también ella buscó con su hendidura genital que el dedo la

penetrase, pero él se aflojó y se retrajo, abandonándose, y empujó las dos

manos de ella alejándolas de su sensibilizado miembro. Ella lo soltó pero se

recostó contra su pecho y le pidió que la besara. El aceptó después de un rato,

al principio desganado pero enseguida entusiasmado con el entusiasmo de ella,

repetir lo que habían hecho.

Una

siesta de verano de un día feriado en la que pudieron escaparse temprano

llegaron a hacerlo hasta cuatro veces. Terminaron entrada la noche y diciéndose

que se amaban. Entonces, en el tercer encuentro, y según Malva lo había

premeditado, como el heráldico estertor se demoraba, ella quitó la mano de

Lucas de su clítoris y se hincó, acaballándose, sobre el pene, metiéndoselo

hasta el fondo en la vagina. Sintió un tirón, un pinchazo y un aumento de

líquido en el interior de su conducto. Supo que había sido desvirgada pero al

mismo tiempo el cosquilleo se le transformó en estertor como el de su amigo y

el amargor de su garganta en contracción placentera, y, al acabar éste, casi

enseguida, el estertor se hizo convulsión que la arqueó y la sacudió como si el

cuerpo se le partiera y una descarga de electricidad sagrada la pateara para

dejarla caer de nuevo, blandamente, sobre sus genitales empapados y calientes

como sobre una laguna. Un placer sin límites la recibía. Un destino de gozo

infinito se abría para ella. Siguió besando a Lucas y retuvo el pene quieto en

el interior de su vagina mientras besaba a su dueño en la boca suavemente,

lentamente, esperando que despertara y creciera de nuevo en la empapada cavidad

de su bajo vientre, hasta que consiguió por fin llevarlo después de regodearse

ella misma en voluptuosidad y placer, a la última y cuarta explosión, la

segunda para ella.

Amilcar Luis Blanco

martes, 22 de julio de 2014

PRIMER CAPITULO DE MI NOVELA "LAS WALKYRIAS"

LAS WALKYRIAS.- Por Amílcar Luis

Blanco.-

Fueron kilos y kilos de sí mismo bajando del

colectivo por la estrecha puerta, pisando sobre el estribo, el pie calzado en

el mocasín de cuero legítimo de color apagado, mate, ocre, marrón militar, a

veces rojizo, que ella, Elena, le regalaba para las fiestas y que a su padre,

Toribio Marchanta, tanto le gustaban y lo enorgullecían; kilos que llegarían a

ser toneladas si se multiplicaran por los días y días que este señor, un tanto

grueso, subía y bajaba de ida y de

vuelta de la esquina en la que lo tomaba, del barrio en el que está todavía su departamento, Palermo, hasta la esquina en

la que se bajaba en su trabajo, Once. Así lo evoca ahora ella, sentada a la

mesa de su mate y sus diarios matutinos, después del vacío físico que le ha

dejado su partida definitiva. Y a su madre, Elena Koniatowska, flaca, el rostro

todavía juvenil pese a las arrugas, el cuello largo, el pelo blanquísimo y con

el esbozo de un diminuto asombro dibujado en sus facciones, una colegiala

sorprendida:“-Elena ¡Cuídate hija!.- Sí mamá.- Elena, poné la pava para el mate

de tu padre. – Sí, mamá.- - Elena, hija, te quería preguntar ¿Qué pasó anoche

con la negrita? Te escuché hablar con ella ¿Lloraba?- Peleó con su marido, nada

importante mamá”.- “Menos mal que estás vos para consolarla, hija…”. Elena

Marchanta, hija, siente que su madre la mira desde adentro del espejo, con su

imaginación recurrente viajando al inmediato pasado, como si la estuviera

viendo peinarse y dirigirle en voz alta las preguntas para que le llegaran

hasta su cama en la habitación vecina.- Las palabras se pierden en el living

vacío, en el departamento ahora lleno de luz y huecos, ocupado por nadie. Es

decir por ella, Elena, y por la ausencia de sus padres. Se incorpora del mate y

de la silla y de la mesa de sus padres, como si se levantara miles de veces en

una secuencia fílmica que apilara y mostrara los fotogramas que ascienden desde

la silla hasta su posición de parada. No ha comido nada. Deambula, va de la

cocina al living, a su dormitorio, al de ellos, al baño, al lavadero y se

pregunta por qué el destino nos separa de las personas que amamos. Hace calor,

y hay humedad. Tiene puesta sólo la bombacha. Sobre el pequeño escritorio en su

pieza yace, abierto, un ejemplar de “La Odisea ”. Ha estado releyendo pasajes de las

aventuras de Ulises sentada sobre el inodoro, envidiándole su condición de

varón. Un vago deseo de viajar, como un dolor incontenible, la inunda; se parece

a la mezcla de presión y vacuidad que produce en el vientre la descompostura

estomacal o intestinal que precede a las evacuaciones; en la cotidianidad todo

se mezcla, Ulises Laertíada y la lejana isla de Itaca con los contenidos de las

ingestas que se expulsan por las mañanas del verano inminente en los baños de

los departamentos porteños. Todo tiene un raro tinte universal. Hay también ese

descubrir que nunca estamos cuando tenemos que estar, como si hubiéramos

desayunado con fantasmas, que casi nunca nos abrazamos cuando sentimos esa

necesidad de que nos contengan, esa apetencia de amor, esa zona baldía. Lo

piensa por sí misma y por los sí mismos que fueron sus padres cuando los tres

estaban conviviendo, todavía juntos. Pero más lo siente que lo piensa ahora, en

el instante, aunque no quiera tocarla con los ojos de la evocación, respecto de

esa mujer que le parece haber perdido para siempre, era su amor y amaba el diván de gobelinos sobre el que tantas

veces se habían acostado para disfrutarse juntas, acariciándose, besándose.

Finalmente se sienta y comienza a teclear en la computadora. Las palabras se

van dibujando sobre el fondo blanco de la pantalla y ella relee.

“Esta carta es para vos,

Negra, aunque no te la mande nunca. Ayer, cuando nos despedimos, sentí que la

magia, el imán que había entre nosotras, se había extraviado como el norte

entre dos brújulas rotas.”

Se

detiene después de esta frase. Se aprieta los puños alternativamente, de a uno,

hasta hacer sonar suavemente los huesos. Una de sus pretensiones fue siempre la

de llegar a ser escritora. Una escritora de verdad, cuentista, poeta,

novelista. “Los seres se nos atraviesan sin ser nunca nosotros y uno jamás

consigue ser el otro. Hay barreras invisibles, nos disuelven” – piensa. Vuelve

a posar sus yemas sobre los circulitos del teclado y continúa.

“ Supe que ya no iríamos la

una hacia la otra con la misma avidez, el parejo deseo, la alegría inocente,

que nos habían animado siempre, hasta aquella reunión fatídica de ayer a la que

había llegado en la bicicleta que te regalé, temiendo que me asaltasen, sorteando de todo mientras pedaleaba por las

calles y las veredas, para desembocar en el caserío desparejo de viviendas

chatas, de cartón o chapas, con veredas

y calzadas de escombros y tierras

endurecidas, peladas por el sol, la lluvia y la dejadez de los servicios

municipales, sólo sirvientes de los barrios ricos.”

Describir

es recordar, volver a un lugar para meterse en lo que quiere narrar, en este

caso, además, cuenta algo que le sucede o, peor, le sucedió. Siente que en una

obra literaria, desde Homero en adelante, sólo se dialoga con la conciencia,

con la interioridad de uno mismo, con las evocaciones. En realidad con

fantasmas.

“Allí, en esa reunión de

vecinos, Alejandro había pagado los dos fajos de billetes que juntamos entre

todos para contribuir a cancelar una deuda ajena con la esperanza de que se

levantara el gravamen, la hipoteca que pesaba sobre el local de “Lucha y

Esperanza”, la sociedad de fomento perteneciente a la desdichada población que

conformamos- me siento unida a ustedes aunque viva en un departamento-,y te

noté extraña, pálida y alejada, con tus oscuros cabellos abiertos y tus ojos

mas negros que nunca, como si miraran hacia dentro de vos misma. Sentí también

que aunque me abrazaste, me agradeciste la bicicleta que tanto necesitabas y

lloraste, después del llanto tu abrazo fue evasivo. Abandonaste el apretón de

mis manos, que querían darle abrigo y refugio a las tuyas, como si te diera

asco o vergüenza que te tocara.”

Quizás

esta última frase sea algo melodramática, no del todo exacta. A veces rehuimos

el contacto con otro cuerpo no por asco o vergüenza sino por un urgente y

poderoso deseo de soledad. De todos modos Elena está decidida a entrar en

materia o en lo misterioso y desconocido del sentimiento que le despertó ese

rechazo de su amiga. Sigue entonces.

“No es fácil, ya lo se, esto

de que seamos lesbianas y nos hayamos enamorado. Esto de tropezar cada día

frente a los otros, que son como espejos que nos miran desde una vertiente de

nosotras mismas que creíamos superada, pero que está ahí siempre, como un

personaje que nos observara, nos vigilara y se riera de nosotras, esperándonos,

preguntándonos cuándo retornaremos a él, o a ellos, como si fuéramos un ser de

numerosísimas cabezas que acordonara la tierra misma; como si fuéramos la

humanidad, la gente, el total de la gente, el mundo, siempre iguales o parecidas

a nosotras mismas y a los otros, con una curiosa e impenetrable homogeneidad,

la que nos confiere el hecho de que los demás sean mayoría aunque no los

conozcamos y supongamos que sí ¿Qué se yo?”

Interrumpe

el tipeo, empuja con su cola para correr la silla en la que está sentada,

estira los músculos, se despereza. Ha ingresado en la selva de sus preguntas.

Piensa que es buen momento para encender un cigarrillo. Se para, va hasta su

cuarto y retira el paquete, el cenicero y el encendedor de su mesa de luz, se

lleva el cigarrillo a los labios, lo enciende. Se mira brevemente en el espejo

del tocador los senos y los pezones y una expresión de ansiedad en el rostro.

Regresa con todos los elementos recogidos a la mesita del living en la que está

la computadora, los deja al costado del mouse. Se sienta nuevamente y vuelve a

la posición anterior, acomoda la silla, coloca sus dos manos en leve contacto

con el teclado en actitud rampante. Prosigue.

“Cuando miré a los ojos a

Alejandro, en el momento que entregó el dinero al oficial de justicia y las dos

sollozamos, mi súbito lagrimeo, que quise contener y no pude, fue porque él

comenzó a hablarle al funcionario, con ese tuteo improvisado que emplea para

hacerse simpático, para tratar de evitar la desgracia que desde que nació

amenaza su vida de pobre y la del matrimonio que forma con vos. Le tomó la mano

que se había apoderado de los billetes y le dijo:

- Hermano, que lleguen a

destino es lo único que pido, vos sabes – hizo un silencio hondo en el que

respiró -, vos sabés – repitió y ahí sí la voz se le quebró – lo que nos costó

a nosotros, a todos los que estamos aquí, reunirlo.-

Después ya no dijo más y la

mano que se había desprendido de los billetes que habíamos ensobrado en dos

bolsitas de polietileno se dirigió al ceño de su cara compungida y atrapó con

pudor ese instante de desoladora angustia, tristeza y amargura que lo invadió y

que a mí, y creo también a vos, me contrajo el interior del estómago y la

garganta como si tragara de golpe una piedra.-

No se, pero creo estar segura

de que a partir de ese segundo fatídico comencé a sentir el escaso o casi nulo

sentido de nuestra relación. Vos, aunque estuvieras a su lado con la cabeza

gacha, sosteniendo tu bicicleta como si fuera un animal extraño, no ajena a la

decepción que sentíamos todos, quizá ya puesta a la altura y respirando, también, el aire de esa depresión, cotidiana

para los que viven en un estado de miseria crónica, supongo que comenzaste a

sentir lo mismo, es decir, añadiste a la desesperanza el descubrir que ya no me

amabas, me parece, ojalá no fuera así. Por

todo eso y quizá por muchas cosas mas escribo esta carta sin destino, nunca pienso enviártela, es una carta para olvidarte. La escribo para mi sola,

tal vez para dejar testimonio de mi soledad y mi angustia. Para dejar de

condolerme al ver las mañanas, las tardes y las noches, porfiando por encima y

por debajo de mi misma y decorando un tiempo que no deja de pasar, absurdamente,

con lluvias, soles, nublados, vientos, programas de radio o televisión

escuchados o vistos distraídamente, sin prestar atención a lo dicho o hecho,

metida en recuerdos y fantasías, alimentando a veces imposibles esperanzas de

que vuelvas y me quieras…”

“¿Es

verdad esto? ¿Estoy realmente esperando que la Negra Edelmira

“De que te me acerques como lo hacías antes,

Negra mía, cuando los ojos te brillaban de deseo y curiosidad, cuando tu piel

me comunicaba la palpitación de parpadeo o la trepidación volcánica de tu

cuerpo conmovido. Entonces nos besábamos y acariciábamos, ya sin aguantarnos la

tremenda y agotadora abstinencia que solíamos imponernos ambas y que duraba

días, semanas, meses, para que por fin, nuestra impaciencia triunfara y

volviera a regalarnos la convicción de que habíamos nacido para vivir juntas,

para no separarnos jamás.- Vos, viviendo en la villa y yo en el departamento de

clase media que me dejaron mis padres después del fallecimiento súbito en ese

accidente de mierda que me desgarró el alma, al que no fuiste ajena en tu condición de doméstica

para ellos, de pleno amor para mí.

Hoy me desperté temprano y

desvelada como estaba pensé que transformaría esta carta en diario y que lo

escribiría hasta que tuviera fuerza o ganas. Así que después de lavarme la cara

y sin desayunar todavía porque me sentía con energía me senté frente a la

pantalla de la computadora, activé el Word y me puse a escribir.- No estoy

limitada por ningún propósito fijo. Puedo atrasar hacia mis recuerdos de

infancia, adolescencia, temprana juventud o contar lo que hice ayer o

inmediatamente antes o inmediatamente después de haberme sentado a escribir.”

Amilcar Luis Blanco (Continuará)

Amilcar Luis Blanco (Continuará)

domingo, 6 de julio de 2014

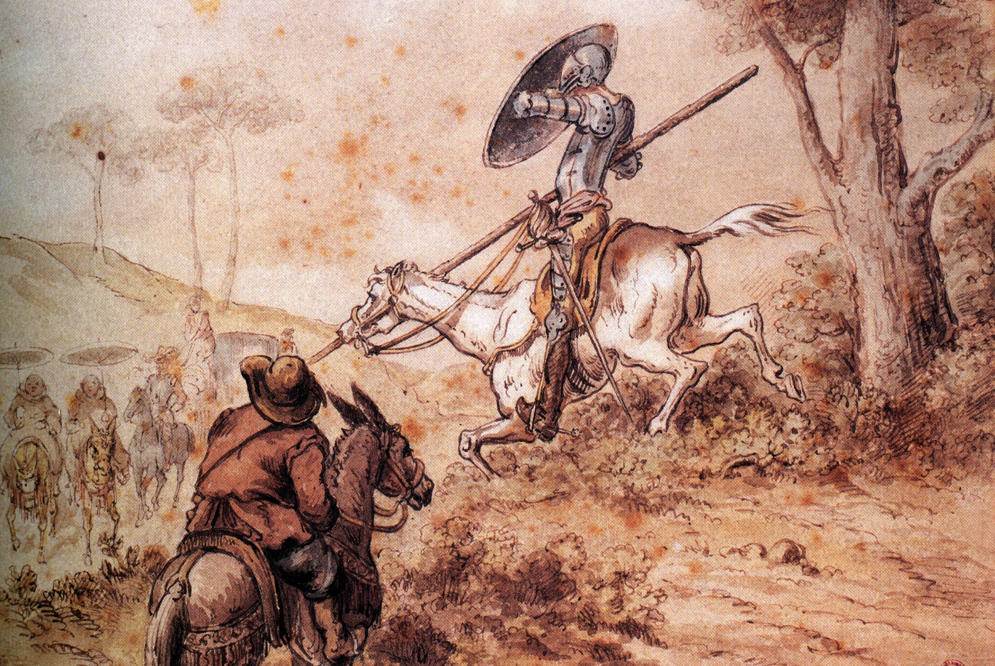

Los pequeños quijotes ilustrados

En el fondo de mi siempre tengo la sensación o convicción de ser un pequeño quijote ilustrado, un quijote más, así, con minúscula, perteneciente a esa clase media ilustrada con primario, secundario y título en una universidad pública que emprende batallas solitarias, desconectadas de las de otros pequeños quijotes ilustrados, perdidas de antemano. En mi caso son las de esos escritores mediocres cuyos escritos no interesan a nadie, o a casi nadie o a muy pocos pero en los que procuro, sin éxito alguno, textualizar y hacer oír impresiones, críticas, opiniones, sucesos que me parecen ejemplarizadores y que están siempre pretenciosamente dirigidos a cambiar el mundo, a defender o establecer una ética que podría salvarnos de tanta decadencia formal a veces y otras decididamente material en la que suelo ver volcados y revolcados a mis congéneres, con una soberbia de mi parte, digámoslo, digna quizá de mucha mejor causa.

En esos momentos, siempre, como telón de fondo, la honda impresión de ser una especie de vagabundo loco, como aquél grandioso y aparentemente ficcional manchego imaginado por Cervantes, me asalta. Me hace de coro de conciencia y no me abandona ¿Estaba loco Alonso Quijano o el mundo estaba loco y él lo cabalgaba con toda su cordura a cuestas? Esos destellos constantes de una cordura sempiterna y doméstica que él hacía descender en forma de retórica coloquial desde su púlpito, la cabalgadura sobre el lomo de su Rocinante, hacia la ramplona y sencilla de Sancho Panza montado sobre su humilde borrico.

En un mundo en el que nadie o casi nadie nos escucha o lee y en el que, cuando alguno nos responde para coincidir o disentir, enseguida advertimos que se trata de alguien que está tan solo y aislado como nosotros, a mí por lo menos, no me queda otro remedio que pensarme como un pequeño juguete, un muñequito, un soldadito de plomo, un mordillo de bebé, una pelota olvidada o cualquier adminículo que apenas se levanta sobre el suelo del mundo como un objeto de escasa o nula importancia.

Sin embargo en este recorrido filosófico, metafísico y últimamente estético de intentar percibirme a mí mismo y delinear mi contorno en el mundo, no puedo dejar de entronizarme un poco, de conferirme cierta categoría, al considerarme un pequeño quijote ilustrado. Como aquel diccionario Larrousse, siempre a mano, de uso doméstico, cotidiano, que nos alcanzábamos hasta nuestro menesteroso entendimiento para desentrañar o sorprender el misterioso significado de las palabras.

En nuestro vertiginoso ahora, cruzado por los medios masivos de difusión de hechos, ideas y pensamientos, avivado por los seres y mundos virtuales, en los que las relaciones se han vuelto líquidas o rápidamente liquidables y prevalecen y predominan los "contactos" entre los seres mucho más que los vínculos profundos y reales, que décadas atrás nos comprometían humanamente y determinaban que nos jugáramos por causas a las que conseguíamos poner en acción y movimiento, las luchas contra los molinos de viento, la liberación de los galeotes cautivos de cárceles donde se los tortura, como Guantánamo por ejemplo, del hambre que hincha los vientres de los niños africanos, de mujeres que son brutalmente golpeadas y maltratadas por hombres cuyas mentalidades, pueriles y siniestras a la vez, alimentadas por mitos enceguecedores y supersticiones siempre redivivas, son como las cabezas de una gorgona en multiplicación y crecimiento permanentes, la liberación también de los obnubilados por prejuicios de poderíos fantásticos, llevados adelante por megalómanos genocidas que no vacilan en hablar de paz y bombardear con misiles, los enmascaramientos constantes de los personajes de una realidad o un mundo siempre novelesco y rocambolesco, las aventuras de quienes escribimos y pensamos resultan conmovedoras andanzas de locos además esterilizados, absolutamente impotentes, sumidos en el anonimato más radical y cerril del que se tenga memoria.

Este mismo discurso que estoy hilvanando ahora me parece una quijotada, algo sin verdadero sentido o penetración para influir en alguien en modo alguno. Sin embargo lo escribo igualmente porque hasta el absurdo se rebela en mi interior y procura salir desde mí como un ademán, un gesto, como palabras impregnadas, ni siquiera del sonido y la furia de aquel personaje debido a la pluma de William Faulkner, Quentin, remake del Shakespeare que fuera contemporáneo de nuestro Cervantes, durante aquel agitado siglo XVII en el que el final del medioevo se codeaba con los comienzos de la modernidad, sino en cambio pronunciadas como una variación dentro del bochinche reinante que por su delirante desmesura nos ha ensordecido tanto que ya se ha transformado en silencio.

Amílcar Luis Blanco (Ilustración de Gustave Doré)

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)